Just In

- 14 min ago

- 54 min ago

- 1 hr ago

- 1 hr ago

Don't Miss!

- Education

MP Board Ashok Nagar Toppers List 2024: अशोकनगर जिले के 10वीं, 12वीं के टॉपर छात्रों की सूची

MP Board Ashok Nagar Toppers List 2024: अशोकनगर जिले के 10वीं, 12वीं के टॉपर छात्रों की सूची - News

Lok Sabha Elections 2024: बसपा ने जारी की एक और कैंडिडेट्स लिस्ट, लोकसभा की 3 सीटों के लिए नाम घोषित

Lok Sabha Elections 2024: बसपा ने जारी की एक और कैंडिडेट्स लिस्ट, लोकसभा की 3 सीटों के लिए नाम घोषित - Technology

OPPO Find X7 Ultra Camera Deep-Dive: स्मार्टफोन पर फोटोग्राफी की सीमाओं को आगे बढ़ाने का नया उपाय

OPPO Find X7 Ultra Camera Deep-Dive: स्मार्टफोन पर फोटोग्राफी की सीमाओं को आगे बढ़ाने का नया उपाय - Lifestyle

Nitin Gadkari Health : पहले भी कई दफा बेहोश हो चुके हैं नितिन गडकरी, कहीं शुगर तो वजह नहीं?

Nitin Gadkari Health : पहले भी कई दफा बेहोश हो चुके हैं नितिन गडकरी, कहीं शुगर तो वजह नहीं? - Finance

IndiGo Airline: आपके एंटरटेनमेंट पर नहीं लगेगा फुल स्टॉप, फ्लाइट में मिलेगी ये खास सर्विस

IndiGo Airline: आपके एंटरटेनमेंट पर नहीं लगेगा फुल स्टॉप, फ्लाइट में मिलेगी ये खास सर्विस - Automobiles

मिडिल क्लास की पसंदीदा है Hero की ये बाइक, कीमत सिर्फ 75 हजार रुपये, माइलेज भी है शानदार..

मिडिल क्लास की पसंदीदा है Hero की ये बाइक, कीमत सिर्फ 75 हजार रुपये, माइलेज भी है शानदार.. - Travel

DGCA ने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदला नियम, जाने यहां

DGCA ने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदला नियम, जाने यहां - Sports

Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज

Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज

जवाब की तलाश का सफ़र

अगर इस्लामी 'उम्मा' सिर्फ़ एक ख़याल नहीं बल्कि यथार्थ है तो फिर इस्लामी देश राष्ट्र-राज्य की सीमाओं में क्यों बँधे हुए हैं? और क्यों दूसरे राष्ट्र-राज्यों की तरह मुस्लिम देश भी एक दूसरे से युद्ध करते हैं?

अगर हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग क़ौम मानकर पाकिस्तान बना तो फिर बांग्लादेश के बनने का क्या सिद्धांत और क्या आधार था?

लेकिन अगर इस बात को ख़ारिज कर दिया जाए कि मुस्लिम उम्मा या एक समान इस्लामी पहचान जैसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि फ़लस्तीनियों के संघर्ष के प्रति बांग्लादेश या सूडान का मुसलमान जितना संवेदनशील होता है, उतना तिब्बती लोगों के संघर्ष के प्रति नहीं?

इन सवालों के जवाब अब उस बच्चे ने तलाशने की कोशिश की है जिसे उसके पिता ने उसे डेढ़ साल की उम्र में ही त्याग दिया और फिर कभी पलट कर उसकी ओर नहीं देखा.

इस बच्चे की माँ भारतीय थी और पिता पाकिस्तानी. अट्ठाईस साल पहले अपनी एक किताब के प्रकाशन के सिलसिले में दिल्ली आए इस शख़्स की मुलाक़ात एक नामी महिला पत्रकार से हुई.

एक हफ़्ते तक दोनों के बीच नज़दीकियाँ गहराईं और नतीजे में जन्म हुआ आतिश तासीर का.

पाकिस्तान से आए इस शख़्स का नाम है सलमान तासीर जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं और पंजाब सूबे के गवर्नर भी.

तनावपूर्ण रिश्ते

पिता के राजनीतिक करियर के कारण आतिश तासीर के जन्म की बात छिपाकर रखी गई. आतिश की परवरिश भारत में ही हुई लेकिन उनकी माँ ने उन्हें इस्लामी पहचान दी, हालाँकि वो ख़ुद सिख हैं.

उनके माता पिता के बीच फिर कोई संपर्क नहीं रहा.

ईरान पहुँचकर मुझे पता लगा और सीरिया में उसका हलका एहसास हुआ कि मज़हबी विश्वास को आधुनिक दुनिया के ख़िलाफ़ एक नकारात्मक विचार से जब एक सकारात्मक प्रयोग में बदला जाता है तो वो किस क़दर हिंसक और ख़ुद ही को ज़ख़्मी करने वाला बन जाता है आतिश तासीर

|

ईरान

पहुँचकर

मुझे

पता

लगा

और

सीरिया

में

उसका

हलका

एहसास

हुआ

कि

मज़हबी

विश्वास

को

आधुनिक

दुनिया

के

ख़िलाफ़

एक

नकारात्मक

विचार

से

जब

एक

सकारात्मक

प्रयोग

में

बदला

जाता

है

तो

वो

किस

क़दर

हिंसक

और

ख़ुद

ही

को

ज़ख़्मी

करने

वाला

बन

जाता

है |

आतिश को मज़हबी परवरिश से दूर रखा गया. और यही कारण था कि बड़े होने पर उनके सामने पहचान का भारी संकट पैदा हो गया.

ये संकट सिर्फ़ भारतीय या पाकिस्तानी होने का ही नहीं था बल्कि एक मुसलमान पिता और सिख माँ की संतान होने का भी संकट था.

आतिश के लिए उनके पिता, उनका मज़हब और राष्ट्रीयता इतने अज्ञात रहे कि बड़े होने पर उन्होंने एक सफ़र के ज़रिए इन सभी को पहचानने की कोशिश की.

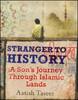

लेकिन निहायत ही निजता भरा ये सफ़र बड़े सवालों में उलझता चला गया और नतीजतन तैयार हुई एक किताब – स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री: ए संस जर्नी थ्रू इस्लामिक लैंड्स.

मुस्लिम पहचान

अट्ठाइस साल के आतिश तासीर लिखते हैं कि वो मुसलमान होने के गहरे नहीं बल्कि एक हलके से एहसास के साथ बड़े हुए.

छह साल की उम्र में अपने ममेरे और मौसेरे भाई-बहिनों के साथ खेलने के दौरान एक भाई ने चिल्ली कर कहा – आतिश का सूसू नंगा है.

ये वाक्य आतिश की स्मृति से अभी तक नहीं मिटा है और शायद तब पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने दूसरे सिख भाइयों से अलग हैं.

तासीर ने निजी अनुभव को विस्तार दिया है

इसी अहसास ने उन्हें अपने मुसलमान पिता और उनके मुस्लिम देश पाकिस्तान को और जानने के लिए उकसाया.

लेकिन आतिश ने पाया कि उनके पिता हालाँकि बहुत कट्टर अर्थों में मज़हबी नहीं हैं और शराब के शौकीन हैं – फिर भी वो ख़ुद को सांस्कृतिक अर्थों में मुसलमान मानते हैं.

सांस्कृतिक मुसलमान होने का अर्थ तलाशने के लिए आतिश ने सीरिया और सऊदी अरब से लेकर तुर्की, ईरान और पाकिस्तान तक की यात्रा करने का फ़ैसला किया ताकि मुसलमानों के मनोविज्ञान और इस मनोविज्ञान को तैयार करने में इस्लाम की भूमिका की पड़ताल कर सकें.

पहचान की तलाश

तासीर की किताब इसी सफ़र का दस्तावेज़ है.

उन्होंने इन देशों में जाकर आम मुसलमानों से -- छात्र, दुकानदार, व्यापारी, पेंटर, टैक्सी वाले और ऐसे ही आम लोगों से मुलाक़ात की.

उनकी किताब की सफलता इस बात में है कि वो इस सफ़र का ब्यौरा देते हुए काफ़ी गंभीर सवाल उठाते हैं.

तुर्की में उनकी मुलाक़ात ऐसे इस्लाम परस्तों से हुई जो वहाँ के कट्टर धर्मनिरपेक्ष सत्ता-प्रतिष्ठान से लगभग घृणा करते हैं और उसे पहली फ़ुरसत में मटियामेट कर देना चाहते हैं.

लेकिन तुर्की के इस्लाम परस्त जिस तरह की व्यवस्था का स्वप्न देखते हैं, वैसी व्यवस्था ईरान में आम लोगों को इस्लाम के क़रीब लाने की बजाए उससे दूर करती चली गई है.

तेरहान में आतिश तासीर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मुसलमान होने के बावजूद गुप्त रूप से हरे रामा-हरे कृष्णा संप्रदाय को मानते हैं और कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने भजन-कीर्तन करते हैं.

वहीं उनकी मुलाक़ात एक ऐसे पेंटर से होती है जो पहले इस्लाम में बेहत आस्था रखता है लेकिन एक दिन उसका एक दोस्त उसकी कार में रखी क़ुरआन शरीफ़ को उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि -- इसमें कुछ नहीं रखा. क्या इस्लाम एक जैसी सांस्कृतिक पहचान देता है?

पेंटर के लिए ये इस्लाम से ज़्यादा उस सरकार के ख़िलाफ़ प्रतिकार था जो पुलिस के बल पर इस्लामी क़ानून लागू करती है.

तासीर लिखते हैं, "ईरान पहुँचकर मुझे पता लगा और सीरिया में उसका हलका एहसास हुआ कि मज़हबी विश्वास को आधुनिक दुनिया के ख़िलाफ़ एक नकारात्मक विचार से जब एक सकारात्मक प्रयोग में बदला जाता है तो वो किस क़दर हिंसक और ख़ुद ही को ज़ख़्मी करने वाला बन जाता है."

साज़िश?

तुर्की के लोग उस ख़ालिस इस्लामी व्यवस्था की कल्पना करते हैं जो शायद इस्लाम के पैग़म्बर के ज़माने में रही हो.

वो आधुनिक दुनिया को इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साज़िश के तौर पर देखते हैं और उसे पूरी तरह ख़ारिज करते हैं.

पर उसी स्वप्न या यूटोपिया को जब ईरान में स्थापित कर दिया जाता है तो वो स्वप्न चकनाचूर हो जाता है.

किताब में मुस्लिम दुनिया की विसंगतियों को तो बहुत दिलचस्प तरीक़े से उठाया गया है लेकिन ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आतिश तासीर की परवरिश जिस माहौल में हुई जहाँ आतिश के पिता के प्रति सिर्फ़ नाराज़गी और असंतोष था.

आतिश ने इसी व्यक्तिगत रिश्तों में पैठ चुके तनाव और ग़ुस्से को व्यापक संदर्भों में समझने की कोशिश की है, इसलिए मुसलमानों और इस्लाम को लेकर उनके कई नतीजों पर इस पूर्वग्रह की छाया स्पष्ट देखी जा सकती है.

-

फोटो खिंचाने के लिए समंदर किनारे बिना कपड़ों के भागी थी ये हसीना,बोल्ड फोटोशूट से मचा बवाल, पति से भी हुआ तलाक

-

श्रीदेवी संग जया प्रदा का रहा 36 का आंकड़ा, मृत्यु के बाद एक्ट्रेस को लेकर बोल गई थी ये बड़ी बात

-

VIDEO: बिना चोली पहले किया डांस, और फिर सज-संवरकर किया हैरान... वायरल वीडियो से हिला लोगों का दिमाग

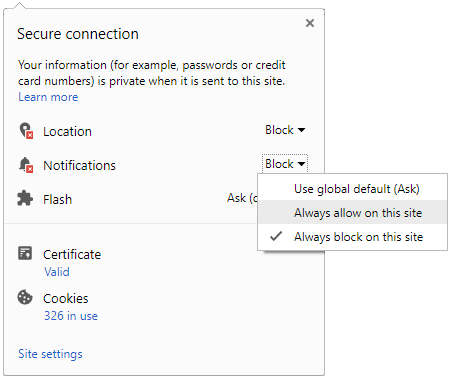

Click it and Unblock the Notifications

Click it and Unblock the Notifications